1.学校情况

1.1 学校概况

武汉市建设学校是一所全日制公办普通中等职业学校,创办于 1979 年,隶属于武汉市城乡建设局,是首批国家级重点中职学校,是湖北省中等职业教育改革发展示范校,是建设部、教育部共同认定的全国建设行业技能型紧缺人才示范性培养培训基地,具有建设部认定的二级培训资质。校园占地5.1万平方米,建筑面积4.1 万平方米,教学生活设施完善,建有教学楼、图书馆、实训车间、学生公寓、学生食堂、运动场、信息中心、电子阅览室、多媒体教室、语音室等。固定资产约3168.7万元。

学校实行多层次办学,招生规模逐年上升,开办有三年制中专、“3+2”五年一贯制中职段教育,设置建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰技术、建筑工程造价等 4 个专业。

学校确立了“务实、重能、创新、求真”八字办学理念,坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向,确立人才培养目标,创新人才培养模式。经过多年探索与实践,逐步形成“校企合作、现场教学、强化技能、双证上岗”的办学特色,办学声誉有一定的社会影响。学校多次被评为“汉阳区精神文明单位”、“武汉市先进女职工组织”等荣誉称号。

1.2 学生情况

1.2.1 招生规模与结构

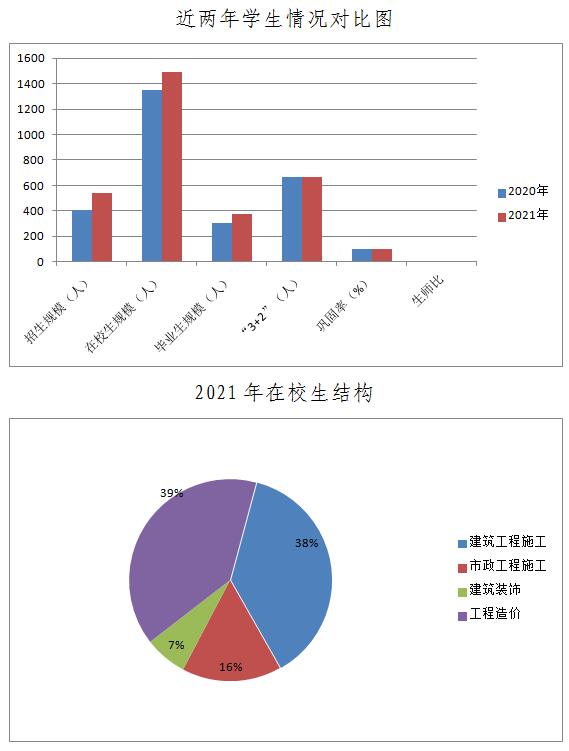

2021年,学校共招收新生540人,其中,五年一贯制(3+2)招录214人,占比39.6%,比2020年下降了1.3个百分点。

1.2.2 在校生规模与结构

2021年在校生人数 1494人,其中建筑工程施工专业 562人,工程造价专业 592人,市政工程施工专业 238人,建筑装饰102人。年度巩固率 99.4%,年度巩固率比上一年上升1.2%。

2021年各专业毕业学生373人,比上一年增加23.5%。毕业生中,升学343人(含3+2升学188人,技能高考升学144人,院校单独招生升学11人),就业及其他30人。

1.3 教师队伍

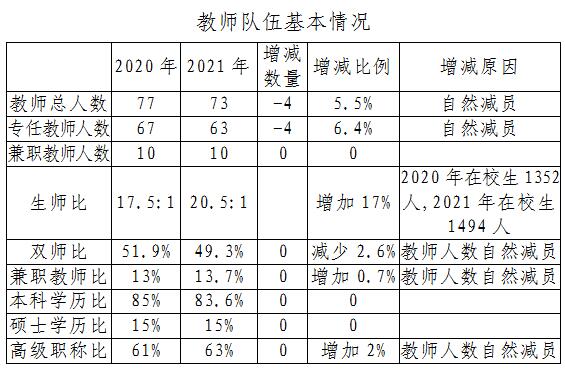

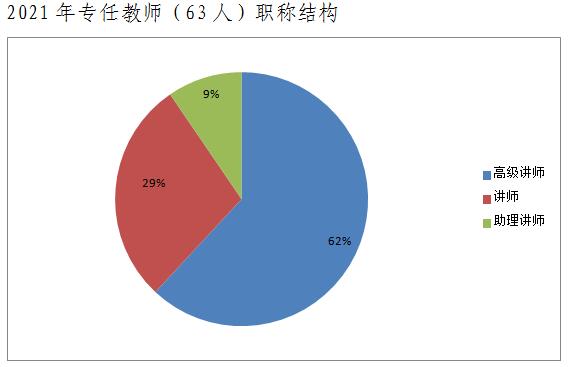

学校教师队伍结构基本合理,专兼结合,师德优良,业务能力强。具有国家注册职业资格的教师15人,江城职教名师、楚天技能名师 1 人,市职教名师 1 人,市级学科带头人3人;2021 年,学校教师总数 73人(较上一年度自然减员 4人),在校学生1494 人,生师比 20.5:1;“双师型”教师 36 人,“双师型”教师比例为 49.3%;专任教师 63人(较上一年度自然减员 4 人),其中研究生学历10人,本科学历52人,专科学历1人;高级讲师39人,讲师18人,助理讲师6人;兼职教师 10 人(较上一年度无变化),兼职教师比例 15.9%。教师年龄结构为:50岁以上43人,占比59%;40~50岁23人,占比32%;40岁以下7人,占比9%。

1.4 设施设备

学校与专业设置相匹配的实习设备和仪器教学设备 641.5 万元,生均仪器设备值 0.43万元。学校建有测量实训室、虚拟仿真实训室、广联达预算实训室、录播室、标准化考试机房、建筑工种实训车间、建筑专业综合实训基地,实训机位数245座,比2020年增加25.64%。测量用教学仪器123套,包括经纬仪、水准仪、全站仪等精密仪器。实训基地总建筑面积约 3480 平方米,其中建筑专业综合实训基地建筑面积1900 平方米。目前学校共有智慧教室 34 间,建筑虚拟仿真实训室 1 间,有纸质图书 7.844 万册、电子图书2.49万册。学校校园网络有线无线全覆盖,互联网接入带宽 200M,内网到工作电脑桌面带宽 1000M,核心交换机万兆,图书馆考试网络带宽 150 兆。

2.学生发展

2.1 学生素质

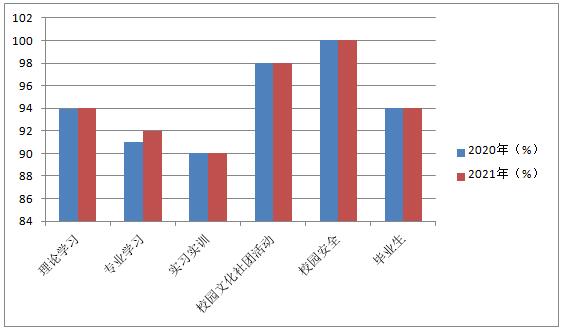

学校重视学生素质教育,通过开展每周一国旗下讲话、“学雷锋”、“喜迎建党100周年”、“弘扬民族精神教育”等系列主题班会和板报评比、首届学生运动嘉年华、“三人制”篮球赛、纪念“五四青年节”和“一二九”学生运动等多种形式的活动,引导学生树立正确的人生观、价值观;加强文化课教学,重视学生专业技能训练,突出我校的专业特色,提高学生综合素质;重视学生体育课和课外活动组织,通过各类运动会和丰富多彩的课外活动提高学生身体素质,在校生体测合格率达到94.2%。

2.2 在校体验

学校重视硬件建设。提升内涵建设,拓展办学渠道,优化教育环境,为学生提供满意的育人环境。

学校根据社会需求,每年修订人才培养方案.严格按照教学计划组织教学针对教学环境、教学计划、课程设置、教师配置及教学日常管理等方面的调查,学生对教学的满意度达到94%。

学校按教学计划为学生提供实训场所。计算机基础、信息化等课程教学全部在计算机机房进行;测量课程教学有80%课时在实训教学场地完成;建筑工种实训集中在实训车间完成,教师采用理、实一体化教学方式进行授课。学生实习实训满意度达90%。

学校重视学生思想政治教育疏导。校风良好,学生统一穿校服,校园内无抽烟、染发等违纪行为,大多数学生性格开朗、积极向上,具有正确的人生观、价值观、是非观,对党团忠诚,积极参加学校各项活动。

学校高度重视师生的人身安全和财产安全。制定了各项安全管理规定和突发事件应急预案,落实各项防控措施,加强学生安全意识教育,并投入经费建设校园监控设施,为学生校园生活提供安全保障。

学校重视对学生的劳动教育。每周五安排卫生大扫除,严格检查落实班级卫生值日生制度,学生宿舍实行准军事化管理。疫情期间,学生干部配合班主任进行体温晨午晚检,做好教室日常消杀等工作。

2021年底,学校在学生中开展问卷调查,结果如下:学生在校理论学习满意度 94%、专业学习满意度 92%,校园文化与社团活动满意度 98%,学生实习实训满意度90%,校园安全满意度 100%,毕业生对学校满意度 94%。

学生满意度

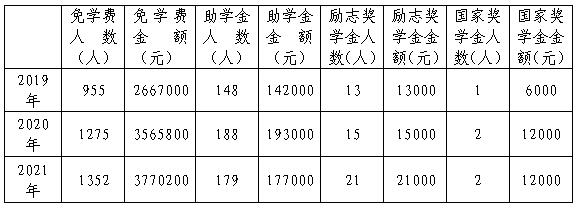

2.3 资助情况

学校严格按照上级政策给予贫困生资助,设置奖学金,提高学生学习积极性。近三年以来,学生享受各类奖、助学金如下:

2.4 就业质量

学校高度重视就业工作,加强就业指导和创业教育,开设结业指导课程,帮助学生形成正确的择业观和就业观,增强就业适应能力,提高就业成功率和就业质量。毕业生素质好,专业实践能力强,深受用人单位欢迎。2021届毕业生就业率(含升学)94.6%,对口就业率100%,毕业生初次就业月工资起薪平均为2900元。就业单位对毕业生职业素养和职业技能满意度分别达到95%和90%。

2.5 职业发展

根据近几年职业教育的发展趋势以及学生和家长的需求,目前学校的专业培养和职业发展方向,主要为技能高考升学及3+2升学方向,同时兼顾就业方向。

升学方向:2021年的毕业生373人,有343人升学进入省内各高职院校,升学率达到92%。。其中“3+2”188人分别进入湖北城建职业技术学院和湖北水利水电职业技术学院,单招、扩招11人,技能高考144人,并有2人考上本科院校。

就业方向:学校在教学过程中,对学生进行职业素养、职业技能、职业规划等全方位引导教学,邀请企业师傅到校进行专业技能培训。同时,学校加强对毕业班学生的“1+X”的培训与考核,使学生专业实践能力较快增强,更快适应入职后的工作岗位要求。

3.质量保障措施

3.1 专业动态调整

学校密切关注武汉市建筑行业转型升级,针对正在推行的装配式建筑施工方法,引进全新的AR互动式平台教学软件,调整各专业课程分配比例,除原有的四个专业班级外,还设有技能高考班,3个专业的“1+X”证书试点班级,并分别制定相应的人才培养方案,满足学生成长和发展多方面需求。

3.2 教育教学改革

思政教育进入专业教学课堂

2021年,学校教师践行“协同育人”理念,将专业课程与思想政治理论相结合,在专业课堂传授社会主义核心价值观、传递正能量,以“学四史”教育为契机,培养学生知史、增信、向上和自我提升的能力。学生通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行系列教育,端正了学习态度,增强了自我提升的信心。在本年度技能高考中取得丰硕成果,有两名学生考取本科学校就读。

充分调研,实施针对性的人才培养计划

2021年,学校积极开展教学研究活动,针对建筑行业发展趋势,围绕企业对人才培养需求,在课程设置、师资培训、教学、改革、专业课程教学、学生顶岗实习以及院、校学生专业技能竞赛等方面取得良好成效。在充分调研的基础上,学校针对各专业“就业”、“3+2 对口升学”、“技能高考升学”学生,“1+X”证书等班级,分别制订了相应的人才培养方案。

搭建教学展示平台,促进教研教改

2021年,我校通过搭建 BIM 和 AR 交互式教学平台,引领教学模式创新。共组织了4次在线教学公开课,两次教学研讨会。充分建立在线教学全过程评价体系。教师在专业课教学中,利用“AR(增强现实)交互系统”、 “AR 教学平台”,将虚拟仿真信息与建筑工程现场实境整合,借助三维动画还原建筑施工过程,强化学生对建筑识图、生产、运输、施工的感观体验,调动学生学习兴趣,构建自主、合作、探究的教学模式,课堂教学充满活力。学生专业技能、综合素质得到有效提升。

大力推动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度(1+X证书制度)试点工作

2021年,我校“建筑工程识图”专业与广东中望龙腾有限公司合作,在成为建筑行业教学资源基地第二批立项建设项目试点专业的基础上,继续与广联达科技股份有限公司合作开展“建筑工程造价”专业X证书培训;与中铁二十局合作开展“建筑工程施工工艺实施与管理”专业X证书培训。2021年共培训41名学生。未来将引领和带动我校复合型技术技能人才培养模式改革。

推进教学诊改工作持续深入,教师与学校共发展

学校坚持“质量引领,聚焦课堂、持续改进”的教学诊改思路,不断完善相关制度、课程标准,对教学模式和人才培养模式等方面不断作出探索。2021年,我校教师积极参加教学成果奖评选活动和优秀教科研论文评选活动,以科研带动教研,以教研带动教学,进一步驱动教师与学校“双螺旋”式循环上升,共同成长。

3.3 教师培养培训

学校以提高师资队伍素质为核心,以培养专业带头人和中青年骨干教师为重点,加强教师专业能力培训。制定《2021年度教师培训计划》。以专兼结合教学团队建设为主体,以落实培训制度措施为保障,全面开展教师培养培训工作。 2021年,接受各类教育、教学培训的教师达36人次。

3.4教育科研情况

学校教材编审委员会教师编写的技能型人才网授系列教材《防水工》《水暖工》《钢筋工》《测量工》等,经过5年的校内外教学使用和实践证明,已经成为适用于建筑类中职生的校本教材,同时作为建设局技能鉴定各工种使用的培训教材,受到广大教师和学生的欢迎。

3.5 规范管理情况

2021年,学校内部各项管理制度健全,教学管理、德育管理、学生管理、招生管理与就业服务、资产管理与后勤服务、安全管理等制度有效实施,新增《市建设学校新冠肺炎疫情防控工作应急预案》、《国有资产管理制度》、《班主任量化考核制度(试行)》。继续完善《党委议事规则》,健全领导集体议事和决策机制,严格落实“一把手”“四个不直接分管”,严格执行《“三重一大”决策制度实施办法》、《关于学校内部控制建设工作方案》等制度。

3.6 德育工作情况

3.6.1德育课堂实施

学校认真贯彻落实《中等职业学校德育大纲》。2021年,学校按照《中等职业学校德育课程标准》将“德育”的课程名称改为“思想政治”,将原来必修的“经济政治与社会”“职业生涯规划”“职业道德与法律”“哲学与人生”和选修的“心理健康”调整为“中国特色社会主义”“心理健康与职业生涯”“哲学与人生”“职业道德与法治”。其中,“经济政治与社会”扩展为“中国特色社会主义”,增加文化建设和生态文明建设等内容,更准确、全面地反映习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵;“心理健康”与“职业生涯规划”整合为“心理健康与职业生涯”;“职业道德与法治”“哲学与人生”保持不变,每周2课时。强调课程内容与时政的结合,将党的十八大和十九大政策内容贯穿其中。思政课程遵循“贴近实际、贴近生活、贴近学生”的原则,深化教法、学法、考法改革。思政教师转变教学观念,课堂教学以学生发展为本位,注重学生自主、合作、探究能力的培养。教师积极参加全市中职思政教师培训研讨会,积极推进现代教育技术手段的应用,切实提高思政课教学的针对性、实效性和时代感,发挥思政课堂在学校德育工作中主渠道的作用。

3.6.2班级管理

学校认真落实《中等职业学校学生公约》,深入开展全员、全程、全方位的中职德育工作,着力培育工匠精神和职业道德。班主任定期召开德育工作主题班会,新生入学进行为期一周的入学教育,突出做好军训教育、校史教育、校规校纪教育;开展了法制报告会、“文明礼貌安全月”;组建“青年志愿者”队伍,以志愿者为引领,服务校内师生,在活动中弘扬志愿精神,践行社会主义核心价值观,让学生阳光、自信、快乐、健康的成长。

3.6.3校园文化活动开展情况

2021年,学校持续开展每周一升旗仪式和“国旗下的讲话”活动,加强学生爱国主义教育;组织新生军训和入学教育活动,为了推进学校管理升级,学生进行了准军事化管理,增强纪律观念;组织学生秋季运动会、“三人制”篮球赛等活动,丰富了学生校园生活,提高了身体素质,弘扬团结拼搏、奋发进取的竞技精神;组织并参加了全市职业教育活动周,校园开放日、建筑施工安全体验等活动受到学生和家长的好评;校保卫科组织全体教职工和学生参加了汉阳区“119消防宣传月”启动仪式,并进行了消防疏散知识普及和演练;

3.7 党建情况

2021年,正值中国共产党成立100周年。校党委指导党支部和各科室开展“党史进校园”主题教育系列活动,激励全校教职工与青年学生一起,赓续精神血脉,传承红色基因。

3.7.1建立健全党建工作管理体制

2021年,学校设置了党委办公室作为党建工作专设机构,坚持党的建设与教学工作同步规划、党的组织与工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,实现体制对接、机制对接、制度对接、工作对接,确保党的领导、党的建设在校园建设中得到体现和加强。

3.7.2全面推动德育和思想政治工作

党支部围绕“追根溯源悟初心、以史为鉴强使命”的理念,集结“校内+校外”的课程资源,依托蔡甸区榨坊村丰富的红色文化资源优势,打造“移动党课”新阵地,引导广大党员干部和党员通过寻访红色足迹、追忆历史征程,在“行走”中学史明史悟史,凝聚价值认同,不断夯实“党史”学习教育的思想根基。

3.7.3优秀党员扎根贫困村,奋战在扶贫工作一线,

作为学校优秀党员表率的丁跃峰同志,担任蔡甸区榨坊村第一书记,三年多的时间与村民同吃同住同劳动,扎根基层致力于党的脱贫事业,通过深入挖掘本地特色文化,大力发展新农村建设,圆满完成了对口帮扶的脱贫任务。

3.7.4发挥党组织政治核心作用

学校严格落实党员下沉社区,遵循“应下尽下”的原则,积极参与社区管理。三个支部组成为两支下沉服务队,服务汉阳区四新街道总港西岸社区和上太子溪社区,在与社区配合工作期间得到社区工作人员和居民的满意。全年共计下沉600人次。

4.校企合作

4.1 校企合作开展情况和效果

学校成立了由招生毕业办公室、教务科、专业教研室等部门负责人组成的校企合作工作小组,聘请企业负责人担任校企合作工作小组副组长,同时成立由钱清校长牵头的专业指导委员会,聘请企业的专家技术骨干来学校任教,定期派老师到企业施工现场进行实践,并协助解决工程中技术难题。与广州中望龙腾公司合作建设建筑识图高水平实训基地,开展1+X等级证书培训。与浙江广联达公司建设BIM实训室,与汉阳市政建设集团、湖北银丰华邦工程有限公司、湖北天宇建设集团、武汉合盛建设工程监理有限公司、湖北锦珏建设工程有限公司等公司签订校企合作协议,共同制定专业人才培养方案和课程教学标准。积极参加企业组织的校企合作等教研活动,加强与兄弟学校的合作,共同探索校企合作方式及方法,既为企业服务,又为学校教学实训提供较好的场所。

我校张忠老师参加广联达公司组织的全国中职土建类专业建设调研活动,共同探讨专业建设及校企合作的发展。

4.2学生实习实训情况

根据疫情常态化防控要求,学校未能安排学生到校外企业工地进行生产实习,转为采用仿真教学软件教学;指导老师在校内实训车间进行演示教学;加强学生实际动手操作能力训练等方式,圆满完成了实习实训教学任务。

4.3集团化办学情况

学校采取多种形式联合办学,2021年继续与湖北省城市职业技术学院(合作专业:建设工程施工,市政工程施工),武汉水利工程电力职业技术学院(合作专业:工程造价)开展3+2高职直通车合作办学。学校是湖北建设职教集团成员,学校与集团成员单位之间积极合作,资源共享,共同为职业教育的发展贡献力量。

5.社会贡献

5.1 社会培训与服务

学校利用委属“建设行业职业技能鉴定所”和“建设部二级培训资质”等有利资源,开展各类培训与考核工作,全年完成建设行业施工现场各岗位工人证书培训10800人次。推进我市建设行业专业人员职业标准化考核49000人次。

5.2技术技能人才培养

学校以升学为目标,以就业为导向,认真落实各项工作,更新教育观念,培养学生自主学习能力,重新修订了人才培养方案,以培养学生创新精神和实践能力为重点,以技能高考模式为目标,提高教师素质,改进教学方法,加强教学常规管理,认真落实课程计划。参加技能高考升学的学生今年有144人,其中2名学生升入本科,“3+2”转段合格率常年保持100%,教育教学质量不断得到高校和企业的认可,为学校赢得了良好的社会声誉。

学校作为市城建委驻蔡甸区侏儒山街榨坊村工作队牵头单位,丁跃峰副校长作为工作队队长,狠抓脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实。在“我为群众办实事”实践活动中,学校积极解决榨房村实际困难,将活动落到实处。榨坊村村中因公共监控设备老化,数量不足,无法做到全方位监控,村民出行安全得不到保障。校党委研究后决定为榨房村捐献3万元更换监控摄像机部分配套设施,为村民出行提供了安全保障。

6.举办者履责

6.1 经费

学校为全额拨款事业单位零余额账户管理模式,根据学校财力状况,加强学校经费支出控制,达到增收节支目的。2021年,学校总收入4576.63万元,其中财政拨款收入4196.59万元; 事业收入200万元;其他收入86万元;上年结转94.04万元。项目建设支出1079.04万元,用于学校基础设施建设、学生运动场地、教学楼电梯安装等。

6.2政策措施

根据《武汉市事业单位岗位设置管理试行意见》(武办发〔2008〕17号)《关于印发武汉市事业单位岗位设置管理若干问题的指导意见的通知》(武人社发〔2016〕63号)《武汉市事业单位分类改革后岗位设置若干问题的处理意见》(武人社发〔2017〕25号)等文件精神和有关规定,结合武汉市建设学校工作人员岗位聘用实施方案,成立学校岗位设置与聘用管理工作领导小组和工作组,完成内设科室设置,中层干部轮岗,2021年完成三名正科级干部和六名副科级干部选拔,人员定岗,明确各科室职责,为下一步全员绩效考核和分配打下基础。进一步出台提升学校办学水平的制度,为学校发展提供政策支持。

7、主要问题和改进措施

主要问题:

随着在校生人数逐年攀升,在职在岗教师队伍的数量严重不足,年龄老化,专业结构不合理。教师人数因自然减员迅速下滑,在专任教师中,50岁以上教师占到61%,40岁以下年轻教师只占比9%,年龄结构的老化导致信息化教学推行速度缓慢,不能满足《国家职业教育改革实施方案(职教20条)》的相关要求,急需引进年轻教师充实到教师队伍;其次,随着学生对技能高考升学模式的认可,学校文化课教师严重缺乏,目前外聘教师中70%为基础学科教师,急需引进文化课教师以稳定教师队伍。

改进措施:

建议出台政策,放开目前空编不能进编政策,通过招考聘用,购买服务等途径,解决人才紧缺的问题。

遵行党管人才,公开公平竞争择优等原则,采用公开招聘、人事调配、军转安置等方式方法,调整补充管理人员、专业教师及教辅人员。

积极推进学校人事制度改革,逐步建立学校编内和编外教师互补的制度,努力形成充满生机与活力的用人机制。

武汉市建设学校

二〇二一年十一月二十九日